Mithat Sancar ist arabischer Abstammung und lernte während seiner Schulzeit in Diyarbakir Kurdisch.

Die derzeit gültige Verfassung der Türkei wurde nach dem Militärputsch im Jahr 1980 eingesetzt und war und ist einer der größten Kritikpunkte der EU im Annäherungsprozess. Eine umfassende Verfassungsreform im Jahr 2010 brachte zwar demokratiepolitische Verbesserungen, unter anderem wurde der Weg dafür geebnet, mit dem juristischen und politischen Erbe des Putsches abzurechnen.

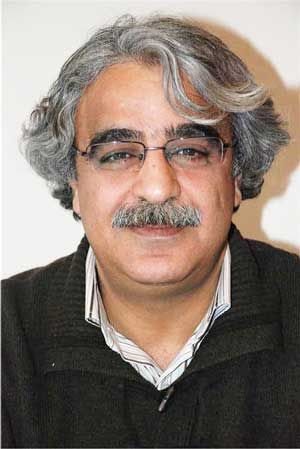

In Fragen der Menschenrechte und der freien Meinungsäußerung soll aber erst eine neue zivile Verfassung deutliche Fortschritte bringen. Am Verfassungstext wird gearbeitet, der Prozess geht aber nur schleppend voran. Mithat Sancar, Autor und Professor für Staatsrecht in Ankara, sprach mit derStandard.at über die zukünftige Verfassung, den Stand der Meinungsfreiheit und das Problem der sprachlichen und religiösen Minderheiten in der Türkei.

derStandard.at: Die Kommission für die neue Verfassung in der Türkei bildet sich aus je drei Vertretern der vier Parlamentsparteien. Wie bewerten sie den Fortschritt der vergangenen fünf Monate?

Sancar: Das Projekt und die Idee eine neue Verfassung zu schreiben, besteht seit mindestens 20 Jahren. Ab 2007 hatte die AKP-Regierung eine Expertenkommission beauftragt einen neuen Verfassungsentwurf auszuarbeiten. Aber die allgemeine Bereitschaft für eine neue Verfassung war noch nicht gegeben. Diese kam erst mit den Wahlen 2011 und der Institutionalisierung des Prozesses durch die Vier-Parteien-Kommission.

Einige wenige Artikel wurden bereits geschrieben, aber man ist damit noch ganz am Anfang. Man muss sich in diesem Sinne auch fragen, warum und wozu braucht die Türkei eine neue Verfassung. Die Türkei will und muss meiner Meinung nach auch ein neues Kapitel aufschlagen.

So ist etwa die Kurdenfrage nicht nur eine Sache der Kurden selbst, sondern es geht hierbei um die Neukonstruktion der türkischen Gesellschaft an sich. Und dafür ist ja eine neue Verfassung bitter notwendig.

derStandard.at: Die Türkei hatte in ihrer Geschichte noch nie eine zivile Verfassung, die Verfassungen wurden bis dato unter autoritären Vorzeichen diktiert. Wie muss man sich die neue zivile Verfassung der Türkei vorstellen. Wird eine ganz neue geschrieben oder lehnt man sich an die Putschverfassung von 1982 an?

Sancar: Eine Verfassung zu schreiben, ist ein politisches und verfassungsrechtliches Problem. Ich habe oft (in seiner Kolumne der türkischen Tageszeitung "Taraf", Anm.) darüber geschrieben, wie sehr die Putschverfassung unsere Gesellschaft geprägt hat. Denn egal wie sehr wir dagegen kämpfen, wir können uns nur schwer von diesem Erbe lösen. So wird auch der Verfassungsausschuss die 82er Verfassung als Referenzpunkt nehmen.

Juristisch ist aber die Problematik noch größer. Nehmen wir das Beispiel mit den ersten drei Artikeln der türkischen Verfassung. Im dritten Artikel wird die Unteilbarkeit der türkischen Nation festgehalten. Die ersten drei Artikel dürfen nicht ergänzt oder verändert werden und die Garantie dafür? Der vierte Artikel der Verfassung, der aber sehr wohl verändert werden dürfte. Daher bewerte ich die geschriebene Verfassung nicht so stark, wie den Willen, die verfassungsrechtliche Grundlage umzusetzen. Das ist das besondere an der türkischen Situation.

derStandard.at: Die vier türkischen Parlamentsparteien sind ideologisch sehr unterschiedlich aufgestellt und scheinen im Zuge der Verfassungskommission auf keinen gemeinsamen Nenner kommen zu können?

Sancar: Ja, für jeden neuen Artikel in der Verfassung muss ja Einstimmigkeit gegeben sein. Allerdings muss man diese Kommission als eine Art "Aufwärmrunde" begreifen, die für die späteren Verhandlungen der AKP-Regierung entscheidend sein werden. Jeder weiß, dass im Hintergrund Sondierungsgespräche der Regierung mit den jeweiligen Oppositionsparteien laufen. Will man ein neues politisches System zusammen mit der kurdisch dominierten BDP erreichen oder etwa ein restauratives Präsidialsystem zusammen mit der türkisch-nationalen MHP – denn Erdogan schickt Signale in beide Richtungen.

derStandard.at: Dem türkischen Staatspräsidenten wurden einige Befugnisse abgenommen, nun will Erdogan ins Präsidentenamt und es gibt konkrete Pläne der AKP-Regierung ein Präsidialsystem einzuführen?

Sancar: Man muss dazu sagen, dass der türkische Staatspräsident (seit dem 1982er Putsch und der Putschverfassung) eine Kompetenzfülle hat, die man kaum anderswo finden wird. Allerdings sind diese Befugnisse rein "negativ". Der Präsident kann also ein Korrektiv sein, aber nicht gestalten.

Erdoğan will im Zuge der neuen Verfassung ein Präsidialsystem etablieren, das ihm im Fall der Fälle eben auch "positive" Gestaltungsmöglichkeiten zugestehen würde. Allerdings sehe ich das Projekt der AKP bezüglich Präsidialsystem noch als offenes an, da wir zwar den Namen haben, aber keine Details kennen. Selbst Erdoğan dürfte noch am Überlegen sein, wie sein Präsidialsystem denn beschaffen sein soll.

derStandard.at: Die ehemalige Richterin und aktuelle CHP-Abgeordnete Emine Ülker Tarhan schrieb in einem Gastkommentar in der "Presse", Religionsfreiheit in der Türkei würden nur die sunnitischen Muslime haben – wie steht es um die Religionsfreiheit in der neuen Verfassung?

Sancar: Die Religionsfreiheit war und ist ein wichtiges Problem in der Türkei. Bis vor wenigen Jahren hatten ja selbst die sunnitischen Muslime keinen Anspruch auf freie Religionsausübung. Die Aleviten und nicht-muslimischen Gruppen waren allerdings seit Gründung der Republik stark benachteiligt. So wird den Aleviten ihre religiöse Identität abgesprochen, dennoch ist es bemerkenswert, dass eben jene eine einseitige Sympathie für die kemalistische Republik empfinden. Dennoch ist es für die Aleviten heute wichtig, dass im Zuge einer neuen Verfassung die türkische Religionsbehörde reformiert oder eben abgeschafft wird. Die Aleviten als größte religiöse Minderheit der Türkei müssen endlich anerkannt werden.

Unter der AKP gab es kleine Schritte, die vor allem den christlichen Kirchen des Landes halfen, ehemals verstaatliche kirchliche Grundstücke wieder zu erwerben oder kirchliche Bildungseinrichtungen wieder zu öffnen. Auch offizielle Besuche bei Ministerpräsident Erdogan oder Staatspräsident Gül gehören zu dieser Öffnungspolitik. Die christlichen Gemeinden wurden sogar im Zuge der Vorbereitungsphase für die neue Verfassung gebeten ihre Wünsche und Ideen vorzutragen.

Im Großen und Ganzen ist die Lage der sunnitischen Muslime besser geworden, die Lage der Aleviten ist leider gleich geblieben – generelle Religionsfreiheit fehlt hingegen völlig.

derStandard.at: In den vergangenen Tagen wurde der Starpianist der Türkei Fazil Say wegen Herabwürdigung religiöser Lehren strafrechtlich belangt. Was müsste in der neuen türkischen Verfassung stehen, um solche Fälle in Zukunft zu verhindern?

Sancar: Eine Verfassung allein kann solche Fälle nicht verhindern. Auch eine Formulierung absoluter Freiheit kann nur durch entsprechende Richter konkretisiert werden. Aber im Fall der Herabwürdigung religiöser Lehren bzw. "Hetze" gegen ethnische, religiöse oder konfessionelle Gruppierungen haben sich ja ähnliche Schutzbestimmungen in vielen Ländern durchgesetzt.

Im Fall von Say sehe ich allerdings keinen Fall von Herabwürdigung religiöser Lehren, da er zwei Tweets geteilt hatte und dies zusammen mit vielen anderen, die eben nicht belangt werden. Die gesellschaftliche Atmosphäre in der Türkei wird mehr und mehr sunnitisch-islamisch dominiert. So werden etwa die religiösen Werte der Aleviten oder christlichen Gruppen in der Türkei ständig verunglimpft, aber da regt sich kein Staatsanwalt in der Türkei. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass in Bezug auf die Aleviten und Christen in der Türkei absolute Meinungsfreiheit herrscht, wenn man die Werte dieser Gruppen angreifen will.

Wir haben also wiederum einen Fall von willkürlicher Rechtsanwendung, auch wenn sogar die aktuelle Putschverfassung der Türkei nicht nur die religiösen Gefühle der sunnitischen Muslime schützt, sondern religiöse Lehren per se.

derStandard.at: In der Öffentlichkeit wird oft nur von Rechten für die Kurden, die Aleviten oder eben die Kopftuch-tragenden Frauen gesprochen. Wieso wird so wenig über universale Grundwerte in der Türkei gesprochen?

Sancar: Ich sehe das anders. Wenn man für die Rechte genannter Gruppen eintritt, tritt man automatisch für die entsprechenden Grundwerte ein. In der Türkei reden wir damit über die Grundwerte nur indirekt. So sprechen wir vielleicht über die Kurdenfrage und wollen diese Frage lösen. Aber im Grunde werden wir, wenn wir die Kurdenfrage lösen, eben eine gesellschaftliche Neuformierung erreichen und damit die Grundwertedebatte weitertragen können.

Auch die Debatte um das Präsidialsystem ist so eine indirekte Grundsatzdebatte. Will man ein autoritär anmutendes Präsidialsystem oder eben ein ausbalanciertes parlamentarisches System.

derStandard.at: Aber wenn die jeweiligen Gruppierungen innerhalb der türkischen Gesellschaft nur ihre Partikularinteressen verfolgen, wie sollen sich dann in der Gesellschaft universelle Werte etablieren können?

Sancar: Wenn die politischen Vertreter der Kurden vom Recht auf muttersprachlichen Unterricht sprechen, dann tun sie dies eben für alle sprachlichen Minderheiten. Ansonsten würden sie ja nur vom Recht auf Kurdisch sprechen. Natürlich setzen sich die jeweiligen Gruppen für ihre Rechte ein, aber sie machen dabei einen Lernprozess durch. So wurde das Recht der Frauen auf das Tragen des Kopftuchs von islamistischen Gruppierungen der 90er Jahre noch mit der Scharia begründet, heute allerdings berufen sich islamische Gruppen, sogar islamistische auf universelle Werte und wollen auf diese Weise das Kopftuchproblem lösen.

derStandard.at: Ein weiterer Streitpunkt im Zuge der neuen Verfassung ist ja die Diskussion, um die Bezeichnung der Staatsbürger. "Türke" so wie bisher, ist bei der kurdisch dominierten BDP nicht mehr vorgesehen, stattdessen soll "Türkiyeli" (türkeistämmig, Anm.) in der Verfassung stehen, was wiederum türkisch-nationale Kreise in Aufruhr versetzt.

Sancar: Es ist eine wichtige Diskussion, weil das Wort Türke im politischen Sprachgebrauch vorbelastet ist. Und die nicht-türkischen Volksgruppen, die in der Vergangenheit einem starken Assimilationsdruck ausgesetzt waren, sehen sich damit als benachteiligt an. Denn wenn die These zutrifft, so wie von Kemalisten und türkischen Nationalisten behauptet wird, der Begriff Türke sei kein ethnisch definierter, warum gibt es dann einzelne Gesetze in der Türkei, die dezidiert von türkischer Abstammung (im Hinblick auf die türkische Diaspora in Europa oder türkische Minderheiten am Balkan, Anm.) sprechen?

"Bürger sprich Türkisch", war ein beliebter Slogan in der Türkei. Wie soll nun ein arabischsprachiger oder kurdischsprachiger Bürger der Türkei zum "Türke"-Sein neutral stehen können? (Rusen Timur Aksak, derStandard.at, 29.10.2012)